ジョージ・ルーカスが『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』(2005)で2つの別の「役柄」で登場していたことはご存じだろうか? あるいは、映画終盤でヨーダとオビ=ワン・ケノービを宇宙船で運んだのが「ある意味」ボバ・フェットだったなんてことは? もし初耳だったというなら、ぜひ本記事を読んでみてほしい。

2005年公開の『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』は、アナキン・スカイウォーカーの悲劇を締めくくる物語だ。本作は公開以来、20年間にわたり私たちを魅了し続けてきた。他の多くのスター・ウォーズ作品と同様、このクライマックスの物語を生き生きと描き出すために費やされた膨大な労力と努力は、メイキング書籍、詳細なインタビュー、DVDコメンタリー等を通じ、広く世に知られている。StarWars.comは『シスの復讐』20周年を記念し、同作の豆知識を20点厳選した。これを読んでいれば、次にみんなで本作を観る際(そう遠くない未来、でしょ?)、友人たちに自慢できること請け合いだ。

1 「戦争だ!」

冒頭のコルサント上空での戦いで、共和国軍の戦艦が通り過ぎ、影がかかるシーンは、『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』(1977)のスター・デストロイヤーが登場するおなじみのオープニング・ショットを彷彿(ほうふつ)とさせるよう作られている。オマージュは、この旧3部作を思わせる特徴的なシーンだけにとどまらず、爆発が起こる場面では、昔の海賊映画からもインスピレーションを得たものとなっている。こういった海賊映画では、敵対する2隻の船がそれぞれの側から攻撃する描写がよく見られた(『スター・ウォーズ:スケルトン・クルー』(2024)のファンにもこれはいまやおなじみの演出といえるだろう)。

2 一般知識

『シスの復讐』ではプリプロダクションのコンセプト制作段階で、名前の付いていない「ドロイド将軍」が作られた。これは、アナキン・スカイウォーカーが最終的にたどる運命を視覚的に連想させることが目的だった。ダース・ベイダーは半分人間で半分が機械とされていたことから、グリーヴァス将軍は80%が機械で20%が生身となった。また、将軍には生命維持装置は付いていない設定になった。

スカイウォーカー・サウンドのスーパーバイザー、マシュー・ウッドは、グリーヴァス将軍の声優オーディションに匿名の「A.S.」(アラン・スミシー)という名で応募した。将軍はいつも咳こんでいる(映画に先んじて放映されたゲンディ・タルタコフスキー監督によるアニメーション作品『スター・ウォーズ クローン大戦』(ディズニープラスで『スター・ウォーズ ビンテージ:クローン大戦 2D マイクロシリーズ』(2003)として配信中)では、メイス・ウィンドゥがフォースで将軍の胸を潰す様子が描かれた)のだが、その音声収録はくしくもジョージ・ルーカス監督が気管支炎を患っていた日に行われたのだそうだ。

3 デジタルの魔術

『シスの復讐』に登場するクローン兵はすべてデジタルで作成された。物理的に実際の「もの」として作成されたクローン・アーマーが初めて登場したのは、それから約20年後のディズニープラスのシリーズ『オビ=ワン・ケノービ』(2002)(テムエラ・モリソンがスクリーンで初めてこのアーマーを着用した)と『マンダロリアン』(2019-2023)の回想シーンだった。

4 可搬型オビ=ワン・ケノービ

「インビジブル・ハンド」のシーンの撮影では、ヘイデン・クリステンセンが楽に「かつぐ」ことができるよう、本物そっくりのユアン・マクレガーの実物大ダミーが作られた。(この映画のマジックのタネが最初に明かされたのはStarWars.comのHyperspace webcamにおいてである)

5 ポンコツ船

めざといファンなら、ミレニアム・ファルコンに似たYT-1300貨物船がコルサントの着陸パッドに入っていく様子に気づいたことだろう。このスター・ウォーズを象徴する宇宙船の「若い」バージョンのデジタル・モデルは、インダストリアル・ライト&マジック(ILM)のアレックス・イェーガーの手により、焼損痕(しょうそうこん)や錆(さ)びたパネルが取り除かれ、緑色の塗装が追加される等、「リバース・エンジニアリング」の末に完成した。ただしこの船が実際にミレニアム・ファルコンであるかどうかはいまだ明らかになっていない……。

6 任務中に行方不明

作中、オビ=ワン・ケノービによって少しだけ言及されているジェダイのクインラン・ヴォスだが、彼は当時のダークホース・コミックスや後の『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』(2008-2020)で人気を博したキャラクター。ヴォスはじつはオーダー66の場面で実際に画面に登場する予定だった。アニマティクス(動画化されたストーリーボード)は制作されたものの、最終的に実際に撮影されることはなかった。

7 もっとも誠実な賛辞

本作における多くのショットが、過去の名作映画にインスパイアされて作られた。中でも、もっとも見過ごしてしまいがちなものの一つに、ヨーダが頭をさするシーンがある(タイムコードで40分28秒)。これは黒澤明監督の『七人の侍』のオマージュで、劇中の坊主姿になったばかりの登場人物(志村喬演じる勘兵衛)の仕草を真似たものだ。

『シスの復讐』におけるその他の映画からの引用としては、ルーカスの親友であるフランシス・フォード・コッポラへのオマージュがいくつか挙げられるだろう。例えばクライマックスの対決での『ゴッドファーザー』を彷彿とさせるモンタージュ技法や、制作チームが『地獄の黙示録』ショットと呼んでいたキャッシークのウーキーのシーンなどがそうだ。

スタンリー・キューブリックに対するオマージュもある。ポリス・マサが登場する最初のショットは『2001年宇宙の旅』を彷彿とさせるものだ。

8 オペラ座の夜

アナキン・スカイウォーカーとパルパティーン最高議長が鑑賞しているパフォーマンスは、スタッフによって「イカの湖」と名付けられた。これは、脚本にあるいくつかの「パルパティーン執務室での会話」に変化をつけるために作られた。「イカの湖」の場面では、ジョージ・ルーカス(青い肌をしたバロン・パパノイダに扮装)に加え、彼の二人の娘、アマンダ・ルーカス及びケイティ・ルーカスの姿も確認できる。ルーカスフィルムやILMの著名人である、ロブ・コールマン、ジョン・ノール、パブロ・ヒダルゴらの姿も背景に見ることができ、さらに『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』(1983)特別版で初登場したダンサー、リスタール・サントも若き日の姿で登場している。

ルーカス家からはもう一人、息子のジェット・ルーカスもゼット・ジュカッサという重要な役で登場した。ベイル・オーガナの眼の前で、クローン・トルーパーの追撃から逃れようとする若きジェダイだ。

9 喉を締め付けられて

パルパティーンによる──今や本作を代表する──ダース・プレイガスについての語りの部分だが、イアン・マクダーミドはじつのところ、撮影当日、喉頭炎を患っていた。ほとんど声が出なかった状態だったが、それが結局はいい具合のしゃがれ声になり、このシーンにアクセントを添えることになった。

イアン・マッケイグによるハン・ソロ少年とチューバッカのコンセプトアート。

10 みすぼらしい容姿

制作の初期段階では、10歳のハン・ソロが惑星キャッシークで暮らしているという設定も考えられており、ハンは最後に送信ドロイドの部品を見つけ、ヨーダがグリーヴァスを追跡してウータパウへと向かう手助けをするという役どころが予定されていた。だが、ルーカスはこれを少々あざとすぎると判断し、設定はボツに。ただし、その時にはイアン・マッケイグの手によってコンセプト・アートはすでに完成していた。

若きソロがウーキーたちの中で暮らしていたというアイデアが初めて提案されたのは、1977年11月、リイ・ブラケットを交えた『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』(1980)のストーリー会議において。

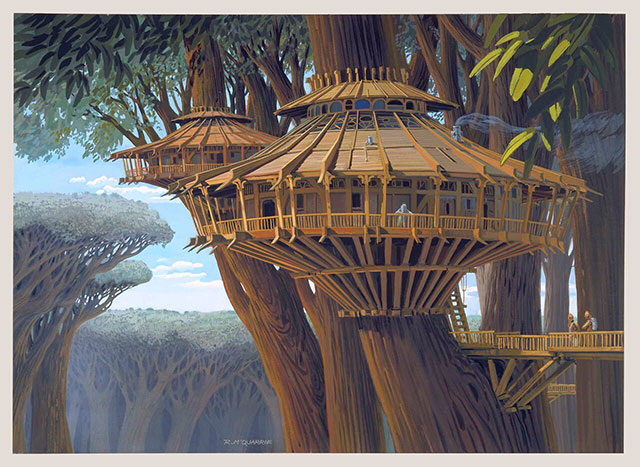

ラルフ・マクォーリーによるキャッシークのコンセプトアート。

エリック・ティーメンスによるキャッシークのコンセプトアート。

11 楽しいライフ・デイ

惑星キャッシークのデザインは、(1978年のテレビ特番)「Star Wars Holiday Special(スター・ウォーズ ホリデー・スペシャル)」や、ラルフ・マクォーリー及びジョー・ジョンストンによるウーキーの母星のオリジナル・デザインからの影響が大きい。VFX用の「プレート(ベースとなる素材)」は、VFX監督のロジャー・ガイエットが3週間かけて中国で山々や水辺を撮影したもの。中央の木には、ILMが実際に作成した精巧な「ビガチュア(巨大ミニチュア)」が使用された。

エリック・ティーメンスによるウータパウのコンセプト・アート。

12 名前の由来

「ウータパウ」という名は、スター・ウォーズがまだ『ザ・スター・ウォーズ(The Star Wars)』と呼ばれていた頃の初期草稿に登場する惑星名に由来している。これは後に「タトゥイーン」となる惑星に付けられていた名前だった。この名前はルーカスの脳裏にずっと残っており、数年後(後に「ナブー」となる惑星として再度提案された後)、『シスの復讐』のシンクホール(陥没穴)の惑星としてスクリーン・デビューを果たすことになった。

13 長身の男たち

チューバッカ役としてはピーター・メイヒューが再登板したが、残りのウーキーたちはオーストラリアのプロ・バスケットボール・チームからスカウトされた高身長の演者たちが役を担った。ウーキーのスーツは8着しか作られていなかった。そのため、武器や防具といった交換可能なプロップをうまく利用することで、外観に違いを持たせ、毛むくじゃらの兵隊たちの個性を演出した。

14 清き一票を

R4-G9(勇敢だったが破壊されてしまうR4-P17の後継機)の体色は、映画公開前に「Hyperspace(ハイパースペース:当時のスター・ウォーズ公式ファンクラブの名称)」のメンバーによって、投票で決められた。このブロンズ色のR4-G9は、後にハズブロの『シスの復讐』スニーク・プレビュー・アクション・フィギュア・シリーズの一環として発売されている。

15 「ボバ・フェット? どこに?」

ある意味「おなじみの」と言っていい「タンティヴィーIII」のジェレモック・コルトン艦長を演じたのは故ジェレミー・ブロック。このキャラクターのラストネーム(姓)はオリジナルの『スター・ウォーズ』の小説版で言及されていたものだが、ファーストネーム(名)は演者の名前をもじったものが使われた。言うまでもないことだが、ブロックは『帝国の逆襲』と『ジェダイの帰還』でボバ・フェットを演じた俳優。この有名なコルトン船長がその後どうなったかは、近年、マーベル・コミックス「Star Wars : Crimson Reign」において明らかにされた。

16 習うより慣れよ

スティーヴン・スピルバーグは、『宇宙戦争』撮影前にILMの技術に慣れておくため、『シスの復讐』のプリビズ・アニマティクスのいくつかの場面を監督した。具体的には、セットでの撮影が重要なムスタファーの決闘、ウータパウでのスリリングなチェイス、そして元老院議事堂でのヨーダとシディアスの戦い、となる。ヨーダVSシディアス戦は、アニマティクスにもあるように、その映像がホロネットを通じて銀河全域に中継されるという構想もあった。

17 炎と硫黄

2002年11月、イタリアのエトナ山が噴火したため、撮影チームは急きょカメラマンのロン・フリクルとアシスタント一人を派遣し、その様子を撮影した。これは撮影した素材に後でILMによるプラクティカル及びビジュアル・エフェクトを合成するためである。現在は正式に「ムスタファー」と名付けられたこの溶岩惑星が最初にその姿をちらりと見せたのは、オリジナルの『スター・ウォーズ』のコンセプト・アーティスト、ラルフ・マクォーリーが旧3部作の後半に登場する予定だったベイダーの溶岩城をデザインした際のことである。

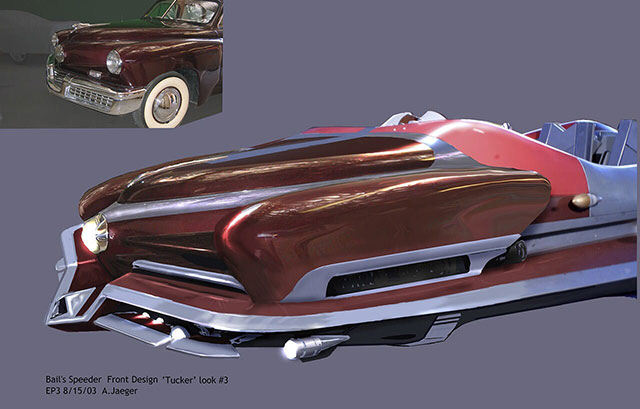

アレックス・イェーガーによるベイル・オーガナのスピーダーのコンセプト・アート。

18 ワイルド・スピード

タッカー・カーといえば、ジョージ・ルーカス製作の映画『タッカー』によって、これ以上なく皆の心に残ることになった存在だが、赤色が鮮やかなベイル・オーガナのスマートなスピーダーは、このタッカー・カーへの巧妙なオマージュとなっている。ルーカスは「これにはTHXナンバープレートを付けるべきだったよね。うっかりしてたよ」とちゃめっ気たっぷりに語っている。

19 もはや人ではなく機械

パドメがルークとレイアを出産する様子と、手術台でダース・ベイダーが「誕生」する様が交互にモンタージュされるクライマックスの場面は、これから起こることへの暗示が見て取れる──帝国の紋章を思わせる手術台に横たわるベイダーは「もはや人ではなく機械」のような存在へと変貌を遂げてゆく。

エリック・ティーメンスによるタトゥイーンの二重太陽のコンセプト・アート。

20 ハッピー・デイズをもう一度

コンセプト・アーティストのエリック・ティーメンスはタヒチに新婚旅行に行った際、雲のパノラマ写真を撮影したが、これが非常に美しく撮れており、最終的にタトゥイーンのデジタル・マット・ペインティングに使用されることになった。

Starwars.com 2025/5/19 の記事